Devant le tableau iconique de Max Ernst, le commissaire de l’exposition Raphaël Bouvier et Evangeline Hersaint la fille diu collectionneur Claude Hersaint. Photo DB

Chez Beyeler, la collection Hersaint célèbre le surréalisme

C’est une première mondiale que propose la Fondation Beyeler en présentant les principaux chefs d’oeuvres de la peinture surréaliste issus de la collection Claude Hersaint. Après l’événement parisien sur le surréalisme, l’automne dernier au Centre ¨Pompidou, voici une belle occasion – l’exposition est visible du 16 février au 4 mai 2025 – de replonger dans ce mouvement artistique né en 1924 avec la publication du Manifeste fondateur d’André Breton et qui s’est imposé comme une véritable révolution.

En 2013, la Fondation avait déjà organisé une rétrospective consacrée au surréaliste Max Ernst, mais, cette année, outre le fait que parmi les 50 pièces exposées à Riehen de nombreuses oeuvres n’avaient jamais été montrées, l’intérêt de cette nouvelle exposition réside aussi dans le dialogue entre la collection Beyeler et la collection Hersaint, comme la poursuite d’une longue relation entre le galeriste bâlois et le collectionneur français.

Par Dominique BANNWARTH

Une « première mondiale »

« C’est une première mondiale, c’est la première fois que la collection Hersaint est présentée ainsi » annonce Raphaël Bouvier, le commissaire de l’exposition « La Clef des songes -Chefs d’oeuvres surréalistes de la Collection Hersaint ». A ses côtés, Evangeline Hersaint la fille du grand collectionneur français (1904-1993), qui rappelle qu’Ernst Beyeler et son père « se sont connus dans les années 50 dans la librairie-galerie d’Ernst Beyeler à Bâle. Ils ont toujours cheminé ensemble et parallèlement ».

Cage et oiseau. Vers 1920 par Max Ernst. La première acquisition de Claude Hersaint. Photo DB

Mais la passion de Claude Hersaint pour la peinture était née bien avant.

C’est en effet à l’âge de 17 ans, qu’il achète son premier tableau, une petite toile carrée de Max Ernst, Cage et oiseau. Vers 1920, qui accueille d’ailleurs le visiteur à l’entrée de l’espace d’exposition.

Max Ernst, « fil rouge de la collection »

Après moi le silence. 1928 par Max Ernst. Photo DB

Au fil des années, Claude Hersaint constituera cette collection unique comprenant 150 pièces dont une grand partie d’oeuvres de Max Ernst, devenu un proche de la famille et qui représente selon sa fille « le fil rouge de la collection ».

« Il n’y a pas qu’une seule esthétique surréaliste, insiste Raphaël Bouvier, mais plusieurs ». Et les oeuvres rassemblées pour cette exposition illustrent parfaitement toutes ces nuances expressives.

Devant la toile de Magritte, La clef des songes. 1930. Photo DB

Ainsi Magritte et la toile qui donne son nom à l’exposition La Clef des songes. 1930, comme un livre ouvert sur tous les possibles du surréalisme.

Et toutes ses sources d’inspiration : le sommeil, le rêve, mais aussi le cauchemar, l’inconscient, la sexualité…

« Il n’y a pas qu’une seule esthétique surréaliste, mais plusieurs »

Raphaël BOUVIER , Commissaire de l'exposition

La « quintessence de Dali »

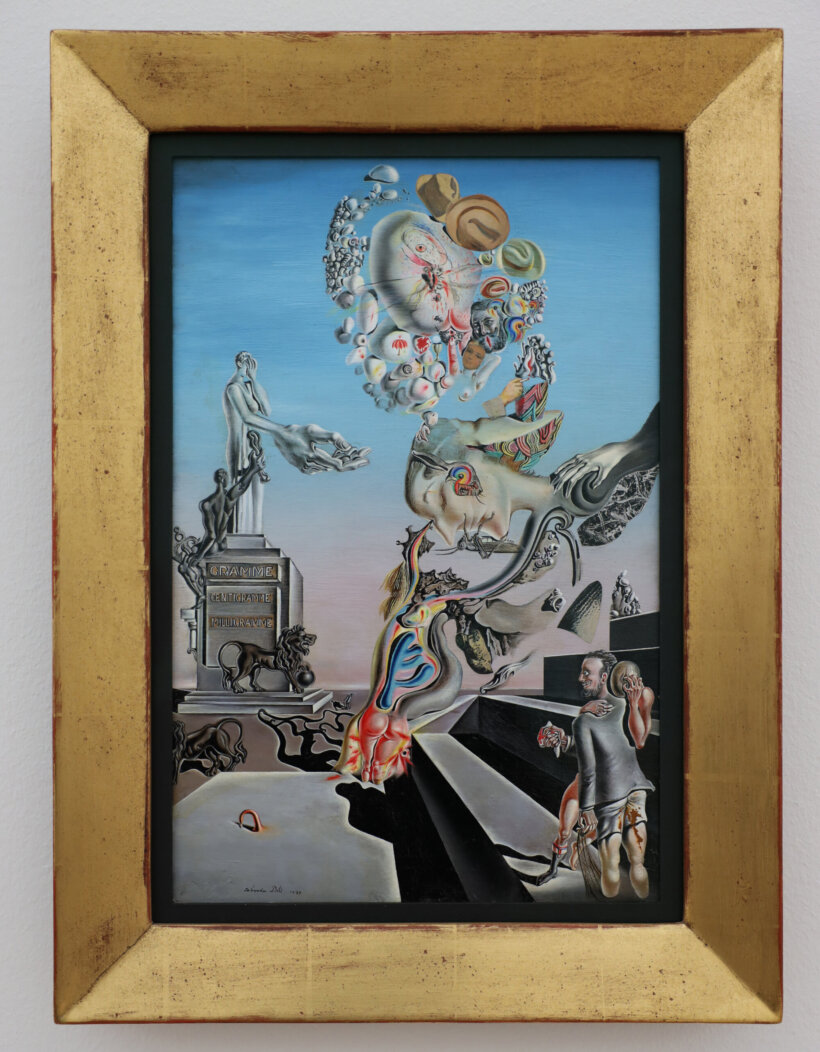

Le jeu lugubre. 1929. Salvador Dali. Photo DB

Évidemment, Salvador Dali ne manque pas à l’appel. Avec dans son tableau intitulé Le jeu lugubre. 1929 , cette « quintessence de Dali », que souligne Raphaël Bouvier : « On y retrouve tout l’intérêt pour l’érotisme, la sexualité, la perversion… ».

Ce quoi attester, s’il le fallait, que le surréalisme s’est aussi affirmé comme une forme de subversion, « contre les tabous ».

Dans Oedipus Rex. 1922 , Max Ernst convoque à son tour la psychanalyse, évoquant cette part enfouie de notre inconscient qui ressurgit de manière symbolique sur la toile.

La femme au chat. 1937 par Pablo Picasso. Photo DB

La présence du cubisme à travers des oeuvres de Picasso se justifie dans la mesure où le peintre espagnol fut aussi « un grand modèle pour les surréalistes », rappelle Raphaël Bouvier.

Ainsi, La femme au chat. 1937 représente comme un « portrait caché » de Paul Eluard en travesti.

La forêt mystérieuse

La ville entière. 1936/37. par Mx Ernst. Le tableau préféré de Claude Hersaint. Photo DB

Le lion ayant faim se jette sur l’antilope.1898-1905 d’Henri Rousseau.

Photo DB

Le tableau préféré de Claude Hersaint, La ville entière. 1936/37 – « Moment-clef dans le travail de Max Ernst » selon Raphaël Bouvier – cohabite, dans cette grande salle centrée sur le thème de la forêt, avec Le lion ayant faim se jette sur l’antilope.1898-1905 d’Henri Rousseau, une des toiles majeures de la collection Beyeler.

« Un magnifique ensemble de tableaux, commente le commissaire, autour de ce thème, la forêt comme un lieu de mystère, d’inconnu ».

Le fascinant cyprès. 1940. Max Ernst

Photo DB

Métamorphoses et monstres

L’ange du foyer (Le Triomphe du surréalisme). 1937. Max Ernst. Photo DB

« Le surréalisme avait aussi un intérêt pour le motif du monstre, la figure monstrueuse », observe encore Raphaël Bouvier en pointant l’attention sur le L’Ange du foyer (Le Ttriomphe du surréalisme). 1937 de Max Ernst, tableau étendard de cette exposition, « oeuvre iconique » qui suggère la montée du nazisme et la guerre d’Espagne.

The King playing with the Queen. 1944 Photo DB

Seule autre oeuvre dans cet espace, la sculpture The King playing with the Queen. 1944, comme un contrepoint renvoyant métaphoriquement aux jeux de pouvoir des puissants.

« Plus l’époque est folle, commente Raphaël Bouvier, plus le surréalisme peut se développer ».

Femmes surréalistes

Les artistes femmes ont également leur place dans cet inventaire surréaliste.

Aux côtés de l’araignée géante et de la sculpture In respite. 1992 de Louise Bourgeois, l’accrochage propose des peintures de Dorothea Tanning, l’épouse de Max Ernst comme cette Valse bleue. 1954 où le personnage étreint un gros chien, le «Groucho » qui faisait peur à Evangeline Hersaint

Aux côtés de l’araignée géante et de la sculpture In respite. 1992 de Louise Bourgeois, l’accrochage propose des peintures de Dorothea Tanning, l’épouse de Max Ernst comme cette Valse bleue. 1954 où le personnage étreint un gros chien, le «Groucho » qui faisait peur à Evangeline Hersaint

A découvrir aussi, Promothée enchaîné. 1934, la toile de Toyen, artiste franco-tchèque.

La salle des femmes surréalistes. Photo DB.

Autre révélation, entourant le tableau de Miro, Femme.1934, deux oeuvres qui y font écho du peintre danois Asger Jorn.

Une oeuvre du peintre danois, Asger Jorn. Photo DB

Balthus dialogue avec Giacometti

Passage du commerce -Saint-André. 1952-54. Max Ernst. Photo DB

Dans le dernier espace de l’exposition, la rencontre entre les deux collections prend un caractère encore plus évident notamment grâce à la présence des sculptures et portraits de Giacometti, emblématique du fonds Beyeler, mais aussi avec les oeuvres de Balthus. Principalement cette immense tableau, Passage du commerce-Saint-André.1952-54, qui occupait jadis le salon de la famille Hersaint à Paris, et que la Fondation Beyeler héberge, en dépôt permanent, depuis plusieurs années.

Sculptures et portraits de Giacometti. Photo DB

Le Dubuffet des chambres d’enfants

Quant à la dernière salle, le choix de Dubuffet se justifie par l’intérêt qu’avaient les surréalistes pour la maladie mentale et la folie.

Bocal à vache. 1943. Jean Dubiffet. Photo DB

Quant à ce tableau dominante verte intitulé Bocal à vache. 1943, il était accroché dans la chambre de la fille de Claude Hersaint qui l’avait acquis auprès de Francis Ponge, qui l’avait lui aussi mis dans la chambre de sa fille…

Evangeline Hersaint a d’ailleurs raconté d’autres anecdotes, comme celle concernant son portrait réalisé avant même sa naissance par Max Ernst, Evangeline. 1957, présenté dans le même environnement que Loplop, le supérieur des oiseaux (Oiseau de neige). 1928, considéré comme un autoportrait de l’artiste.

Des oeuvres de de Dominguez, Brauner, Fautrier, Man Ray, Wols, Tanguy, Sima, Matta, Lam ou Masson complètent ce parcours singulier dans le surréalisme, un univers que la collection créée par Claude Hersaint met magnifiquement en lumière…

Dominique Bannwarth

Photo DB

Claude Hersaint, itinéraire d’un grand collectionneur

Portrait de Claude Hersaint peint en 1948 par Balthus.

Claude Hersaint est né en 1904 à São Paulo, au Brésil, où sa famille originaire d’Alsace-Lorraine avait émigré au milieu du 19e siècle. Il grandit dans le milieu traditionnel de la haute bourgeoisie intellectuelle et s’installe dès son adolescence à Paris, où il suit les cours de « Sciences Po » et étudie le droit. Claude Hersaint fait ensuite profession de banquier, un métier qu’il exercera toute sa vie.

À Paris, il noue des liens d’étroite amitié avec des artistes surréalistes comme Max Ernst, Victor Brauner, Óscar Domínguez, mais aussi Balthus et Jean Dubuffet. Il fréquente également des écrivains, des intellectuels et des collectionneurs de renom tels que Jacques Lacan, Georges Bataille, Jean Paulhan et Marie-Laure de Noailles. En 1938, il épouse sa première femme, Hélène Anavi, une fascinante personnalité mondaine de son temps.

En raison de la Seconde Guerre mondiale et des persécutions nazies, Claude Hersaint et Hélène Anavi quittent précipitamment Paris au début de 1941, et se réfugient d’abord à Rio de Janeiro avant d’émigrer à New York, où ils se lient d’amitié avec Robert Oppenheimer, Claude Lévi-Strauss, Leo Castelli, Pierre Matisse, Man Ray, Dorothea Tanning et de nombreux autres artistes qui ont pris comme eux le chemin de l’exil.

Après la guerre, Claude Hersaint revient à Paris, où il fait la connaissance de sa seconde épouse, Françoise Moutier. À partir de 1948, Claude puis Françoise Hersaint vivent à Paris et Montreux, avant de s’installer définitivement à Crans-Montana, dans le Valais.

Après la mort de son mari en 1993, Françoise s’est engagée avec détermination pour que la Collection Hersaint ne soit pas dispersée. C’est leur fille Evangéline Hersaint qui est aujourd’hui à sa tête et qui la rend pour la première fois accessible au grand public à travers la présente exposition.